岸田奈美『傘のさし方がわからない』感想。笑いがありつつも考えさせられる部分もある一冊

100文字で済むことを2000文字で伝える作家という岸田奈美さんが、noteで書いてきた記事を書籍化した『傘のさし方がわからない』を読みました。

岸田奈美さんご自身のこと、ご家族のことを綴ったエッセイ集です。

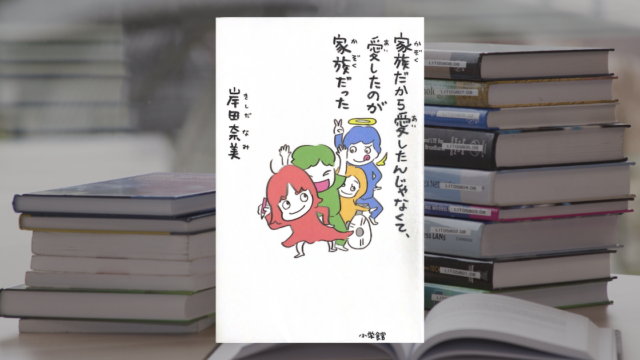

noteで書いていたエピソードをまとめた初めての著書『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』を読んで、大笑いしたのをきっかけに本作も読んでみることにしました。

前作に劣らず笑いあり、感動ありと楽しませてもらいました。

それでは、岸田奈美『傘のさし方がわからない』を紹介します。

感想

岸田さんはご自身のプロフィールにも書いていますが、「100文字で済むことを2000文字で伝える作家」。こんなに話を膨らませて表現できるのが本当にすごい、と感心しつつ楽しみながら読ませてもらいました。

岸田さんがnoteに投稿しているたくさんの作品の中で、いちばん多くの「スキ」をいただいているのが、『全財産を使って外車買ったら、えらいことになった』です。(2023年4月時点)

そのエピソードが、本作『傘のさし方がわからない』の一番初めに収められています。

noteで全文読むことができますが、noteを読んで少しでも興味を惹かれたらぜひ本書も手に取って読んでもらいたいです。

岸田さんが街を歩いていると、怪しげな男性2人組に声をかけられ、怪しいと思いつつもあえて話にのっかるというエピソードの『歩いていたら30分で6人から「ケーキ屋知りません?」』。

わたしの前にすわるのは、ふたりの男性。

ひとりはチャラいイケメン。アルマーニっぽい柄シャツを着ていたのだが、肩のあたりの縫製がガッタガタで糸が飛び出ていたので、たぶんアルマーニじゃない。便宜上、この男をナイマーニと呼ぶ。

アルマーニっぽいけどそうじゃない服を着ているから「ナイマーニ」と名付けるワードセンスが最高です。

結論を言ってしまうと、この2人はマルチ商法の勧誘でした。岸田さんはあえて勧誘に引っかかって、結果どうなるのかという体験談を伝えています。本当なら危険な行為かもしれないけど内容は笑えてしまいました。

スズメバチと掃除機のルンバの戦いのエピソード『スズメバチをたべたルンバ』。

タイトルのまんまの内容なんだけど、そこにいたるまでの経緯やスズメバチを食べたあとのルンバの様子の描写に笑ってしまいます。

ほんとは大笑いしたいけど、家族に変な目で見られそうなので笑いを堪えて心の中で大爆笑。

本書を読んだ後にnoteでも読んだのですが、noteでは画像があるのでそのときの状況がより分かりやすく楽しむことができました。

本書では笑える話もあれば、真面目な内容の話もあります。

『長所と短所は背中合わせだから、光彦の幸せを願う』

この話は以下のように始まります。

『名探偵コナン』という作品を知っているだろうか。

「野生児がでかいサメと戦うんだよね」と思った人は、『未来少年コナン』の冒頭の話をしているので、一旦1970年代のことを忘れてほしい。

未来少年コナンの件(くだり)は全然本編に関係ないけど、未来少年コナンを知っているとクスッと笑ってしまう。

このエピソードのタイトルにある「光彦」とは、名探偵コナンに出てくる江戸川コナンの友達の「円谷光彦」のこと。

『名探偵コナン』のキャラクターの中で円谷光彦が一番頭がいいという見解を熱く述べる岸田さん。コナンファンなら必見。

光彦の話から始まり、本題で岸田さんは自身のことを「興味が移りやすく、衝動的、類まれなる運に出会う」と表現します。

会社員として勤めていたときはそれが短所だったらしいのですが、作家になった途端に短所が長所に変わり、多くの読者にワクワクを届けることができるようになったらしいです。

ほんと「短所」と「長所」って表裏一体と思います。例を挙げると、

- 短所「飽きっぽい」→ 長所「好奇心旺盛」

- 短所「取り柄がない」→長所「オールラウンダー」

見方を変えるだけでだいぶ良くなりますよね。

自分の悪いところではなく良い部分を見つけ、楽しく人生を過ごしていきたいなと考えさせられました。

紙の本を手に取ってもらいたい

本作で紹介されている記事はnoteでも読めますし、Kindleの電子書籍でも読むことができますが、私としては紙の本を読んでもらいたいと思います。本の大きさなど、装丁にこだわって製作されています。

岸田さんの初めての書籍『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』のときから、ノンブル(ページ番号を表す数字)は、岸田さんの弟さんが書かれた数字を使っています。

おわりに

岸田さんのnoteをまとめたエッセイ本『傘のさし方がわからない』の感想を書きました。

本書では、岸田さんの日々の生活での面白い話やつらい話などが出てきます。さまざまな話を読んでいくなかで、自分自身をふり返り、これからの日々をより良く過ごしていくヒントをもらえるはずです。

少しでも気になった方はぜひ読んでみてください。

読書好きな私の「小説10選」記事もぜひご覧ください。